1969年 都立上野高校の闘い

―バリ封鎖、そして「上野高校方式」へ至る道―

安田 宏

1969年の高校生運動と上野高校

1969年は高校生運動にとって画期的な年だった。前年の1968年3月30日に、ベトナム戦争の傷病兵を収容する、野戦病院の建設に反対する王子闘争で初めて独自のデモを組織した高校生は、1969年2月11日の建国記念日制定反対闘争には1,000人近い高校生を集めて独自の集会を清水谷公園(東京・千代田区)で実現した。各高校で「紀元節祝日化」に反対する「同盟登校」決議も提起されたうえでの結集であった。

同年1969年の2月、3月には、「高校生活を振り返り、総括する」卒業式粉砕闘争、あるいは「自主卒業集会」がいくつかの高校で闘われた。その闘いはベトナム反戦をはじめとして様々な課題を取り上げながら、「高校生活とは何であったのか?」という根底的な問いかけを提示した。この「卒業式粉砕闘争(卒闘)」は、関西の阪南高校、茨木高校、東京では都立大付属高校、武蔵丘高校の四校で学内をバリケード封鎖する闘争として闘われ、その後の主要な闘い方となった「バリケード封鎖」闘争のスタイルとして受け継がれていく。

1969年秋には、東京の約150ある都立高校のうち50校以上が「紛争中」と言われ、多くはこうした「バリケード封鎖」闘争として闘われたのである。

そのころ、わが都立上野高校ではどうだったのかを書いておきたい。

僕たちが「学校群第一期生」として入学する前までの都立上野高校は、「下町の進学校」として第五学区トップの進学校だった。東大合格者数もベストテンには入らなかったが、ベスト20までには必ず入っていた。概ね14〜15位といったところだったと記憶している。田中角栄金脈問題を暴き、様々なジャンルのベストセラーを執筆し、「知の巨人」と呼ばれた立花隆氏も水戸から松戸に引っ越したとき、「東大に入りたいから」と水戸一高から上野高校に越境転入している。地域柄、埼玉、千葉からの「越境」組も多かった。日経新聞連載の「私の履歴書」にはキッコーマン名誉会長茂木友三郎氏が、実家の野田市から始発に乗り、往復5時間かけて上野高校に通った話が出てくる。一応そんな「名門校」であった。

また、極めてリベラルで知的な教師が多いのも「伝統」だったようである。生徒もやはり「左翼的」な気風が強かったようだ。僕は入学して「社会部」に入ったが、ちょうど一年生の秋に、日本政府のベトナム戦争加担阻止を訴える「佐藤首相ベトナム訪問阻止闘争」があり、1967年の10月8日に羽田空港に向かう橋上で新左翼のデモ隊が機動隊と衝突した。これは10・8羽田闘争と呼ばれたが、上級生の数名は羽田現地に行っていて、「気が付いたら機動隊の前にいた。怖かった」などと体験を語ってくれたものだ。彼らは「社会部」と重なるように「現代思想研究会」を作って、反戦高協に「オブザーバー参加」して、ガリ版刷りの機関紙まで発行していた。この時期の反戦高協は「中核派(革命的共産主義者同盟全国委員会中核派)」と言われてはいたが、それほど党派色はなかった。各校の「反戦会議」やサークルを集めた、あくまで「戦争と植民地主義に反対し、生活と権利を守る」高校生協議会だったのである。党派性が鮮明に出てくるのは少し後のことだ。だから、羽田闘争に対する大手新聞の「暴力学生」キャンペーンにも関わらず、しっかりこの実力闘争の意味を説明され、部内から各クラスまで討論が繰り広げられた。「新聞を集めて保管しておこう」とも言われた。将来メディアが「手のひらを返し」ベトナム反戦運動を肯定し始めたら、「あの時あなた達は何と言ったか!」と批判するのだという。そんな高校であった。

そんな環境だったから、僕自身も当初は多少の反発もあった(何しろボーイスカウトだった中学生が入学したばかりなのだ!)が、すぐに影響を受けた。68年のベトナム反戦運動、王子闘争、他、いくつかの高校生の隊列には僕たち上野高校の高校生も数人ではあったが参加していた。校内ではベトナム戦争に反対する市民組織である〔べ平連〕の「殺すな」と書かれた反戦バッジを多くの高校生がつけた。二年生だった僕のクラスでは約半数がバッジをつけていた。僕が売ったもので、上級生からは「バッジブローカー」とからかわれた。また、毎月第四土曜日に清水谷公園を出発する〔べ平連〕の定例デモにも連れ立って出かけた。

同年の校友会大会(文化祭の上野高校の呼称)には〔べ平連〕事務局長の吉川勇一氏を記念講演に招いている。

そうした中、一年上の三年生の間では「ベトナム戦争に私たちはどう向き合うのか!」、あるいは「受験」一辺倒の「高校生活とは何であったのか?」という問いかけとともに各クラスでの討論が活発に行われた。

この流れが、翌年69年の卒業式をボイコットし、校庭に300人が集まる「自主卒業討論集会」に結実していった。

実は、この「卒業式ボイコット闘争」には、三年生の反戦高協メンバーが下級生も含めた合宿まで行い、「バリケード封鎖」闘争を準備していた。しかし、反戦高協リーダーは、もともと生徒の提起を真剣に受け止めていた教師たちの存在を認めていた。そして何よりこの「自主集会」の盛り上がりを見て、ここで「バリ封」をやれば彼ら意識的な教師、多数の集会に参加している高校生を敵に回すことになると判断し、急遽バリ封を中止した。確かにあの時バリ封をやっていたら行為者や活動家は孤立、警官隊も導入され、後の「教育改革」などは芽の段階でつぶされていただろう。

ただ、これは今だから言えることであって、突然の中止を指示された下級生の活動家たちには欲求不満が残った。卒業生が出て行ったあとの秋、バリケード封鎖闘争が闘われたのはこの「底流」があったからである。

全闘委結成 バリケード封鎖から自主解除へ

とまれ、この卒業生たちの「問いかけ」と「反乱」は当然次の三年生の僕たち、また生徒会役員を出す二年生へと引き継がれていった。

夏休みを挟んで各クラスの討論は秋には授業ボイコットまで含んで展開されていった。記録によれば、「授業とは何か?」、「ペーパーテストが何故必要なのか?」、「学力を何故『評価』されなければならないか?」といった高校教育の在り方そのものについての根底的な問いかけがなされ、教師を巻き込んで討論されている。例えば、教師は「やはり、大学受験はあるのです。自主的に勉強しなければいけません」と言い、生徒は「自主的にって、英語ですとリーダーの他に別のものを読みたいんですけど、それも単位として認めてくれますか?」と返す。そんなやり取りが各クラスで続いている。10月14日から18日ごろまでの事である。

そして10月20日、クラスを貫通して校庭での全学集会が開かれる。学校長は、「とりあえず21日からの中間・臨時テストは中止とする。授業内容は各ホームルームにて話し合っていく」と宣言した。「試験や評価が何故必要なのか?授業の在り方は現在のままでいいのか?」という生徒の問いかけに対するそれはまさに「とりあえず」の回答であった。

かくして21日からのテスト中止は再び生徒たちを校庭から教室に引き戻した。学校側は今回限りのテスト中止ではなくテスト制そのものの廃止もほのめかしていた。

ここで、さらに「根底的な改革」を求め、二年教育改革委員会、三年教育闘争委員会が相次いで結成される。校長は「現行の試験制度を廃止する」と発表したが、ひきかえに「小テスト制」、「レポート制」が始まろうとした。こうした学校側の対応を「欺瞞的」と弾劾、二年教育改革委員会、三年教育闘争委員会を軸として全日制闘争委員会が形成される。学校の態度に対する疑惑が深まった結果である。

全闘委は、まずは「現行の授業、定期試験を廃止、自主ゼミを単位としてみとめること」、「生徒心得を廃止すること」、「生徒会、部活動への顧問制を廃止すること」そして「職員会議の公開」、「文部省指導要領の拒否」の五項目要求を掲げた。この時、すでに生徒会は崩壊し、正副会長を選出することも出来なかった。前期生徒会長のO君はこの全日制闘争委員会に加わった。かつての「生徒会長」が全闘委に加わり、直後のバリケード封鎖を実行したことの意義は大きい。

10月27日、全校集会が開かれる。雨の日だったため、実際に校庭にいたのは全闘委のメンバーだけだったが、生徒はみな授業を放棄して遠巻きに校庭を見つめていた。この間の討論を学校側はどう受け止めているのか?と提起され、校長を呼んでこようという話になり、校長は出てきて一定の「好意的」な発言をしたが、「五項目要求」は無視された。

その結果翌28日早朝の全闘委によるバリケード封鎖に至るのである。机、ロッカーなどを持ち出し、前夜から「封鎖」を予測して泊まり込んでいた校長を追い出し、校長室、応接室、職員室、事務員室を封鎖した。先に述べたようにもともと「卒闘」で実行すべく準備されていたので、きわめて手際よく実行された「バリ封」であった。

当然授業はすべて中止され、講堂での全校集会が持たれた。壇上の全闘委メンバーが一般生徒や教師の「質問」に答える形であった。

五項目要求も、全闘委も、「生徒会」として全校生徒を代表するものではなく、そうした「決議」を経たものでもなかった。だが、この全校集会で全闘委は「我々は孤立していない」と感じることができた。「バリ封」に対する批判はあったが、「教育改革」については皆が同じように求めていた。教師たちの反応もそれを示していた。何しろ前年からのクラス討論の積み重ねがあったからである。

ただ、上野高校には定時制もあり、(後に将棋の七大タイトルを独占した羽生善治が卒業する「通信制」もあった。)僕は全闘委を代表して、同じ講堂に夜集まった定時制の高校生たちの質問攻めにあった。実は定時制にも「定時制闘争委員会(定闘委)」があり、PTA撤廃闘争を闘っていた。彼らと、全日制の若い教師が一人見守ってくれていたが、これは辛い経験だった。仕事を終えて学校に来たら机がなくなっていたのだから、彼らの怒りが僕たちに向けられるのは当然と言えた。しかし、一部の人たちを除き、寛容に僕たちの「要求」を理解しようとしてくれたことには今でも感謝している。

バリ封から3日目。30日夜に若いT講師がバリに来て、教師代表との交渉に来いという。実質的な全闘委リーダーのMと僕が交渉に出かけた。「封鎖中」の応接室だったと思うが正確には覚えていない。そこで、後に載せる「教師一同」の「声明」を見せられ、「自主ゼミを単位として認める。単位数も高校必修の最低数に減らす。生徒心得はすべて廃止、顧問制も廃止する」。要は五項目要求のうち三項目はすべて認める、が、「職員会議の公開」は、「個人情報」などという用語は当時なかったが、生徒のデリケートな問題にも触れるので飲めない。また、「文部省指導要領の拒否」は高校が高校でなくなるということで飲めない、という内容であった。(文末の「声明」参照)

僕たちは全闘委メンバー全員を集めて話し合った。Mと僕はこの「声明」に教師たちの一定の誠意を感じ、またこれがかなり徹底的な「教育改革」になると思い、この段階での「自主解除」を提案し全員の合意を得た。一人だけ、「徹底抗戦」を主張するメンバーがいたが、他のメンバーに説得された。彼も一人で「徹底抗戦」など出来ないと考えたのだろう、しかし、残念ながら後々まで彼は僕たちを恨んでいたように聞いている。

自主解除の背景

ここで、少し僕の考えていたことを書く。

言うまでもなく、69年は1月18日、19日の安田講堂攻防戦があった。この報道のインパクトはとても大きかったが、東大全共闘がクラス討論、学生大会などをしっかり積み上げたうえで全学ストライキに入り、そして安田講堂攻防に至る東大闘争の全体を見ず、単にあの「攻防戦」のミニチュアをやろうとする活動家が現れた。一部の高校では、なんの「要求」もなくいきなり「バリ封」をし、とにかく警官隊導入を「引き出し」、小さいながら「攻防戦」を演じる、というスタイルも現れた。

当時のメディアによれば、あるバリ封をやった高校生は、教師に「君は何がしたいのか?」と問われ、「破壊です」と答えたそうだ。また別の高校では、バリ封をやった高校生に一般高校生が詰め寄り、要求は何なのか?と訊くと、「そんなものはこれから考えるんだ」と答えている。

僕たち上野高校の闘いとは違い、これは「孤立」するのを前提としての「闘争」であり、当然多数の高校生の支持は得られない。はたから見ればただの「駄々っ子」である。

だが、僕たちにはそうした闘争に起ちあがった高校生の「気分」や考えは実によくわかった。要は、とにかく「バリ封」をやりたかったのだ。上野高校でも「卒闘」でそうしたバリ封を事前に準備していたくらいだから、明らかにそんな「とにかくバリ封をやりたいという気分」はあった。僕たちも「駄々っ子」ではあったわけだ。それが五項目要求の最後、「文部省指導要領の拒否」に表れている。この要求はいくつかの高校で掲げられたのと同じで、「学校側が絶対に認めない」はずの要求であり、「バリ封」を正当化するための要求であった。

だが、上野高校では既に「一般生徒」を含んだ教育改革に向けた討論の積み上げがあり、全闘委と「バリ封」はそうした一般生徒の支持に支えられていた。

よく考えれば、「自主ゼミを単位として認めよ」という要求は、あくまで自分たちを高校生として認め、単位を取得させて卒業させろという内容であるわけで、「指導要領拒否」とは相いれない要求である。

学校側、特に教育改革に情熱を持っていた教師はこれを見逃さなかった。最近になって当時の教師たちの考えに触れる機会があったのだが、この「自主ゼミを単位として認める」ことを含む要求の三項目をすべて飲むことは、それまで「自主的解決」を言っていた校長以下、教師たち全員が「警官隊導入」を決断せざるを得ないというぎりぎりの交渉だったということだ。

もしそうなっていたら教育改革も自主ゼミも何もなく、「改革を考えていた」教師たちもそれを「諦めた」だろう。ただ「徹底抗戦」を唱えた一人の「美学」が満足されるにすぎない。一般生徒も全闘委の他のメンバーもそんな結果に付き合う気はなかった。

「上野高校方式」と言われる「自主ゼミ」が始まる

結果として、この「上野高校方式」と言われた「自主ゼミ」、「生徒心得廃止」などは「学校側が生徒の要求を飲んだ」例として、メディアに大々的に報道された。何しろ、クラスも担任もなく、好きなグループでテキストを決め、「研究」して、その科目の教師と面接し、それで単位として認定されるわけだから、確かに画期的な改革であった。しかも「生徒心得」は廃止されたから制服もなく、「自主ゼミ」はどこでやってもよかったのだ。

例えば僕たちは『共産党宣言』を英語で読み、世界史は「パリ・コミューン研究」としていくつかの文献を読み、面接して単位として認定された。下級生はフッサールの『現象学の理念』をテキストとして話題になった。僕にはフッサールは難しそうだったので出版されたばかりのメルロー・ポンティ『シーニュ』を読んだ。たくさんのみすず書房の書籍を当時まだ「木造家屋」だったみすず本社まで行って求めたので、哲学者でメルロー・ポンティやハイデッガーの翻訳で知られる木田元氏の耳に入ったらしい。後の岩波新書『現象学』にはこの記述がある。当時の「現象学ブーム」に触れて、「こうした関心は、高校生までをも含むかなり若い層まで浸透していっているものらしい。たとえば、これはわたしなどには当初すこぶる奇異なことに思えたのであるが。1969年に燃えさかった学園紛争のさなか、バリケード封鎖中のある高校で、いわゆる自主講座のテキストにフッサールの著書の翻訳が使われたという話がある。これも、おそらくは現象学に自分の生きている現実について語ることを許してくれる哲学を、そしてひいてはそこに知的ラディカリズムの拠点を求めようとしたのだと聞けば、いくぶん納得のいく思いがしないでもない」。

僕は後に『情況』誌の編集委員になり、75年に「現象学特集」を手掛けて木田元氏が当時勤務していた中央大学を訪ねたが、「(あれは)君たちだったのか。あの話をみすずで聴いて驚いた。でも嬉しかった」と言われたものである。

僕たちは、新聞、週刊誌、テレビなどに呼ばれ、こうした「教育改革」の意味を説明した。他の高校にも「自主ゼミ」について説明に行った。千葉にあるストライキ中の医大の教養学部にも説明に行ったのを覚えている。確かに共感を呼んでいたと思う。

こんな「自由で開放的な空間」としての高校は僕たちの卒業後も3年ほどは続いたようだ。もちろん「受験最優先」の高校生にとっては迷惑な話だったのかもしれない。一部、予備校に通い始めたとも聞いた。だが多くの在校生には歓迎された。

「上野高校方式」へのさまざまな批判

さて、さらにどうしても触れねばならないことがある。この「上野高校方式」に対する批判、そして他の高校でも顕著だった新左翼セクトとの関係である。

若さもあり、「勝利」に酔っていた僕たちには当然ながら水を差すような批判がたくさんあった。「上野高校方式」など保守的な教育関係者からみれば苦々しいものだったに違いない。評論家の江藤淳は「『ごっこ』の時代」という一文を週刊誌に載せ、自主ゼミを「勉強ごっこ」と呼んで罵った。僕たちが彼の『小林秀雄』をやはりテキストとして愛読したのを知らなかったらしい。ここではそんな「右からの」批判は書かない。今考えてもそれらは全くの無意味な「ぼやき」に過ぎないからだ。

しかし、他校も含めた多くの高校生からの支持や歓迎もあった中で、「左から」の批判ももちろんあった。これには大きく分けて二つの「型」があった。一つは「改良主義」だ、という批判だった。僕たちは改良できる限りの教育改革を、いわば「知的でリベラルな教師とともに」成し遂げてどこが悪い?くらいの気持ちだったから、当時は「改良主義」などという批判には耳を貸さなかった。また、多くは耳を貸す必要もない「ためにする」批判だった。「改革」も「変革」も出来ず、「改良」に超主観的な「革命」の妄想を対置されても何にも響かなかった。それらの批判は要するに「なぜ、指導要領拒否要求をもって『徹底抗戦』しなかったのか?」ということで、そうすれば、「改良」は出来なくても「革命的」だったというわけだ。だが、当時の状況でこうした「革命的」徹底抗戦が何を生み出したかは僕たちにはすでに見えていた。別に徹底抗戦することが「革命」に近づいたりしたわけではないのだから。

だが、数年後には少し考え直すことになる。「自主ゼミ」が形骸化し、高校が再び「予備校化」し始める頃である。

尊敬する「改革派」だったO先生は述懐している。「本来、指導要領を拒否することなしに、自主ゼミナールは存在しえないのである。・・・我々は、あの時点で、指導要領拒否声明は出せないと回答した。全都、全国の高校教師も同じように回答を迫られていたのだし、今も迫られていると考えて頂きたい。・・・ところで彼らはこの回答を予想していた。だから『自主ゼミを八十五単位制の中で認めよ』という第一要求となって現れた。すでにしてこの要求は、改良的・敗北的要求になるのである。我々は、この要求をもって、『上野式自主ゼミ』なるものを組み立てた。大事なことは、彼らのみに敗北を確認させることではなく、我々自身が痛恨の念を込めてこの敗北を確認することである。そのことによってのみ、カッコつき『自主ゼミ』が、本来のものに一歩でも近づき得るのではあるまいか」。

教育とは何か、教育権は誰にあるのか、ここまで考え抜いた教師たちがいたのだ。その上での「上野高校方式」であった。それがあの時点での教師、生徒にとっての最良の選択だったとしても、この「改良的・敗北的」また「彼らにのみ敗北を確認させることではなく・・・」という述懐は胸に迫るものがある。言われてみれば、確かに改良=敗北の道でもあった。こういう「批判」には謙虚でありたいし今でもそう思う。

上野高校の教師たちは前年から何らかの「教育改革」を模索していた。だが、全闘委の要求や「バリ封」がなければ、あそこまで徹底した改革にはならなかっただろう。同先生は「全闘委の要求が正式な『生徒会決議』を経た全校の要求ではなく、あるいは多数決の手続きを経て提出されたものでないという民主主義論によって拒否することは、私たちにとって問題にはなっても、結論としては採用できない意見でした」とも書いている。

「改良主義」などいう言葉を口にするのは簡単だ。だが、ここまで詰められた批判が当時なされた記憶は僕にはない。

もう一つの「型」は、「政治闘争に結合されなかった」という、主に新左翼セクトとそこに所属する高校生からの批判であった。

そもそも僕たち「全日制闘争委員会」は二年生、三年生の「教育改革」を目的として結成されたもので、もとより「政治闘争に結合」する意思などはじめからなかった。メンバーの多くは前年以来ベトナム反戦運動に参加していて、別に「政治に無関心」だったわけではないが、彼らの言う「政治闘争に結合」というのは、もっぱら目前に迫った「11月(佐藤訪米阻止)決戦」への動員であり、自らのセクトへのオルグのことであった。すでに4・28(沖縄デー)闘争にあって新左翼は初めての五派共闘を実現させ、その街頭闘争は激しさを増していた。9月には八派共闘による「全国全共闘」も結成され、「佐藤訪米阻止」に向けた闘争準備が進んでいた時期である。例えば反戦高協は「高校を安保粉砕・日帝打倒の砦に!」というスローガンを出した。中核派の「大学を安保粉砕・日帝打倒の砦に!」のコピーである。もちろん迫ってきた「決戦」への高校生の動員を意図したものであったろう。

全闘委に加わらず、関心も示さなかったセクトの高校生はこの「決戦」に飛び込んでいった。先に書いた「定時制闘争委員会」のメンバーも、関西から来た第四インターのオルグと指示により11月決戦で機動隊に突っ込み、全員が逮捕されたと聞いた。

実際は、「11月決戦」は、4・28闘争の縮小版の観を呈した。「佐藤訪米阻止」は掛け声であり、実際に「阻止できる」とは思えず、各地で「騒乱状態」を作り出すに留まった。曲がりなりにも機動隊の装甲車を奪って羽田空港へ肉薄した67年10・8羽田の初めての実力闘争とは全く違っていた。そして、60年安保闘争や佐世保の闘争では「味方」であった市民、労働者、商店街の人々らにつかまり、警察に突き出される者までいた。

僕たちは各派の機関紙の「戦中の大本営発表のような」、「大勝利」とか「赫赫たる戦果」といった大言壮語を冷ややかに読んでいた。

上野高校でも、他校でも、セクトにオルグされた高校生は、「高対(高校生対策委員会)」の指導により多くは進学をやめ、あるいは「処分」も含めて高校を中退し、国労、全逓、あるいはメーカーなどに送り込まれていった。直接「職革(職業革命家)」として地区委員会などに配属された者もいたようだ。また、高校生の時は「一般生徒」としてこの闘争を「見ていた」ものが大学に進学してからセクトに入ったり、学園闘争に参加したりするケースも多かったようだ。

実数を確認していないが、わが「高校闘争」を担った世代は、セクトに行った場合、結局組織の末端、「駒」や「兵士」として使われ、70年代の、内ゲバや他党派との「戦争」が激しさを増した時期でもあり、最も多くの死者、負傷者を出し、その後も癒すことのできない心の傷を負った者を出した。

全闘委メンバーにはそうした者はいなかったと思う。(「思う」としか言えないのは全員のその後を把握できないからだ。だが、そのシーズンの大学受験は誰もしなかったし、セクトにオルグされた話も聞かなかった。もし「犠牲者」が出ていたら一端の責任を僕も感じざるを得ないだろう。)

よって、僕にしてみれば、「政治闘争に結合」などしないでよかったと思っている。だが、僕自身は大学進学後、「政治闘争と結合」しない学費闘争と、それとは別の「政治闘争」の片隅を担うことになる。

上野高校の闘いを振り返って

上野高校の闘い、教育改革について書いてきたが、当時のメディアが報じたように、これは「稀有な」ケースであった。似たような何らかの近代的改革をもって「自主解決」した高校もあったが、多くは即刻警官隊が導入され、活動家の逮捕、退学処分に至った高校も多い。また、警官隊導入にあっても、「逃げ道」を示して生徒を逃がす教師もいれば、「あいつを」と指さして活動家を逮捕させる教師もいた。校長、教師の対応によって高校生の運命が大きく変わったのだ。

現在でも、「当時のことは語りたくない」、「触れてほしくない」という同世代の元活動家、一般高校生が多くいる。「トラウマ」になっているのだろう。我が全闘委のリーダー格のMも、もはや連絡さえつかない。同窓会名簿の電話番号まで切れて久しい。何人かはすでに亡くなった。

そのことを踏まえると、僕がふさわしかったかどうかはわからないが、記録に残す責任はあると考え、本文を書いてきた次第である。

あの上野高校での闘いから50年以上経った。僕の息子が90年代末に上野高校に入ったが、「自主ゼミ」はもうなくなっていた。授業も僕たちの入学時は75分授業だったが、50分授業になっていた。

ただ、教師たちのリベラルな「伝統」は残っていた。修学旅行は沖縄に行き、「基地に入る」、「ガマの中まで入る」と、息子ら生徒たちより教師たちの方が興奮していた。

現在、高校教育は文科省のばかげた指導によって、どんどん「実利主義」的に変わってきているようだ。例えば国語が「論理国語」と「文学国語」に分けられ選択制になったと聞いた。そうした教科の内容が変わっただけでなく、あくまで「効率的な受験」のための教育に特化されて行っているようだ。

さして優秀でもなかった僕が言うのも恥ずかしいが、高校の学習内容はその後の学問、研究、何より人生にとってとても重要なものだ。古典でも現在のものでも、何か本を読むときには高校での学習内容が頭に入ってなければ「読めない」。先に挙げた立花隆氏は、社会問題から、「脳死」や「サル学」、「宇宙」の話まで、自然科学、社会科学にわたる広い分野の著作があるが、「自分は、高校の普通科を普通の成績で卒業した人なら読めるように、わかりやすく文章を書いている」と発言していた。

高校教育を「受験のため」などに特化すべきでないと僕は今でも思う。それは予備校なり受験のための塾にでも行ってやればいい。僕が高校に入学したとき、やたら文系の人間を馬鹿にする理系の教師がいて、「地理だの歴史だの、所詮『暗記モノ』じゃないか」と言ったのが忘れられない。激しい怒りを覚えたからだ。「暗記する」かどうかはそれこそ「所詮」受験のテクニックの話であり、まず、教科書やその他の書物をたくさん「読み」、まずは「知る」こと、そして自分なりの世界観、社会観を形成することこそが大切なので、それを指導、「教育」するのが教師の仕事なのではないか。

思い起こせば、これは僕だけの思いでなく、こうした考えが「自主ゼミ」という要求に多くの高校生が共感した理由なのではないかと思う。

だいたい「暗記」がどうのこうのなどという「受験特化」を志向する人たちは、それならなぜそもそも大学に行くのか、行きたいのか?と思う。自分の知的興味、関心のある内容をより深く「勉強、研究、するために」大学進学するのではないのか?ただ「大卒」の「ライセンス」が欲しいだけなのか?高校は自動車運転教習所ではない。大学進学も免許証検定ではないだろう。こんなことを今も考えている。

「上野高校の教育改革」あるいは僕たちの問いかけや闘いを「一時期の夢物語」として葬り去るようなことだけは誰にもしてほしくない。

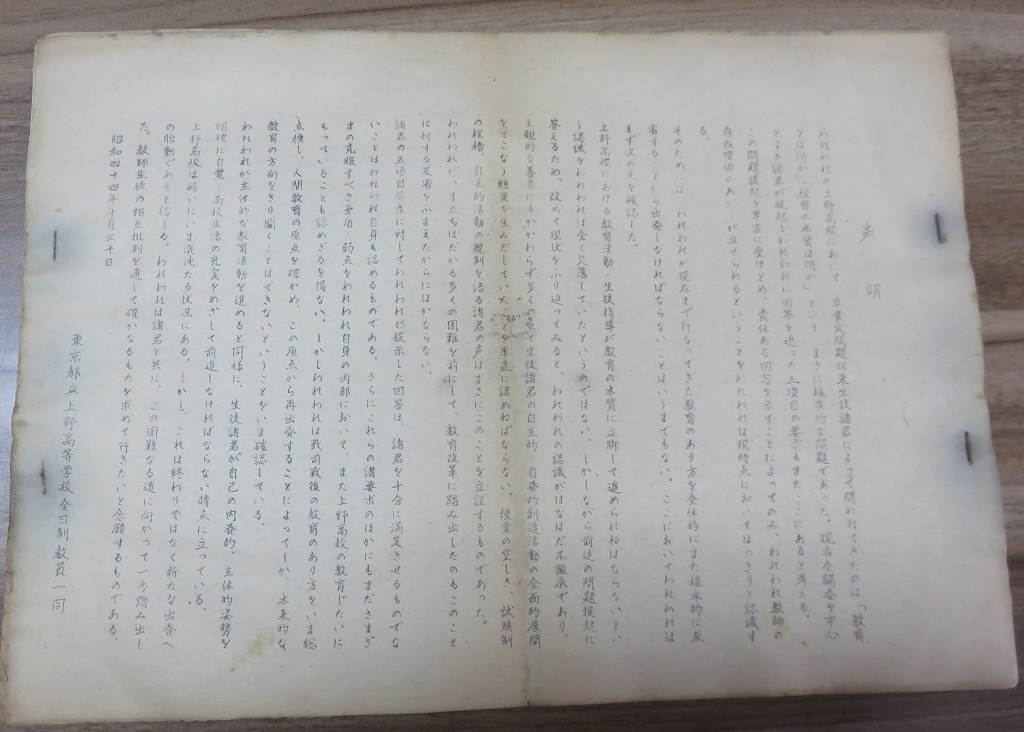

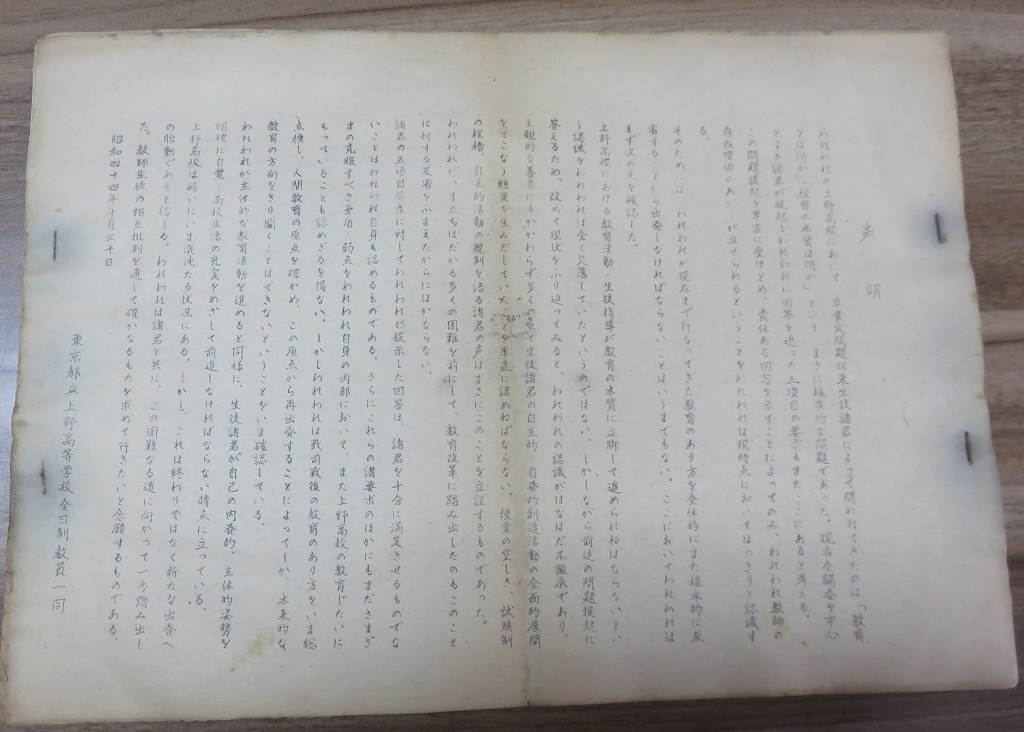

資料(教員の声明)

われわれの上野高校において、卒業式問題以来生徒諸君によって問われてきたのは「教育とは何か」、「教育の本質は何か」という、まさに根底的な問題であった。現在全闘委を中心とする諸君が提起しわれわれに回答を迫った五項目の要求もまたここにあると考える。

われわれの上野高校において、卒業式問題以来生徒諸君によって問われてきたのは「教育とは何か」、「教育の本質は何か」という、まさに根底的な問題であった。現在全闘委を中心とする諸君が提起しわれわれに回答を迫った五項目の要求もまたここにあると考える。

この問題提起を率直に受けとめ、責任ある回答を示すことによってのみ、われわれ教師の存在理由のあかしが立てられるということをわれわれは現時点においてはっきりと認識する。

そのためには、われわれが現在まで行ってきた教育のあり方を全体的にまた根本的に反省することから出発しなければならないことはいうまでもない。ここにおいてわれわれはまず次の点を確認した。

上野高校における教育活動・生徒指導が教育の本質に立脚して進められねばならないという認識をわれわれは全く欠落していたというものではない。しかしながら前述の問題提起に答えるため、改めて現状をふり返ってみると、われわれの認識がはなはだ不徹底であり、主観的な善意にもかかわらず多くの点で生徒諸君の自主的・自発的創造活動の全面的展開をそこなう結果を生み出していたことを率直に認めねばならない。授業の空しさ、試験制度の桎梏、自主的活動の規制を語る諸君の声はまさにこのことを立証するものであった。

われわれが、いま立ちはだかる多くの困難を前にして、教育改革に踏み出したのもこのことに対する反省をふまえたからにほかならない。

諸君の五項目要求に対してわれわれが提示した回答は、諸君を十分に満足させるものではないことはわれわれ自身も認めるものである。さらにこれらの諸要求のほかにもまださまざまの克服すべき矛盾・弱点をわれわれ自身の内部において、また上野高校の教育じたいにもっていることも認めざるを得ない。しかしわれわれは戦前戦後の教育のあり方をいま総点検し、人間教育の原点を確かめ、この原点から再出発することによってしか、本来的な教育の方向をきり開くことはできないということをいま確認している。

われわれが主体的な教育活動を進めると同様に、生徒諸君が自己の内発的、主体的姿勢を明確に自覚し高校生活の充実をめざして前進しなければならない時点に立っている。

上野高校は確かにいま混沌たる状況にある。しかし、これは終わりではなく新たな出発への胎動であると信じる。われわれは諸君と共に、この困難なる道に向かって一歩踏み出した。教師生徒の相互批判を通じて確かなるものを求めて行きたいと念願するものである。

昭和44年10月30日

東京都立上野高等学校全日制教員一同

|

われわれの上野高校において、卒業式問題以来生徒諸君によって問われてきたのは「教育とは何か」、「教育の本質は何か」という、まさに根底的な問題であった。現在全闘委を中心とする諸君が提起しわれわれに回答を迫った五項目の要求もまたここにあると考える。

われわれの上野高校において、卒業式問題以来生徒諸君によって問われてきたのは「教育とは何か」、「教育の本質は何か」という、まさに根底的な問題であった。現在全闘委を中心とする諸君が提起しわれわれに回答を迫った五項目の要求もまたここにあると考える。